Die großen Fragen des LebensFrage 49: Wohin steuert die Evolution?Auszug aus dem Interview von Edgar S. Hasse / Hamburger Abendblatt

4. Februar 2019, von Online-Dienste

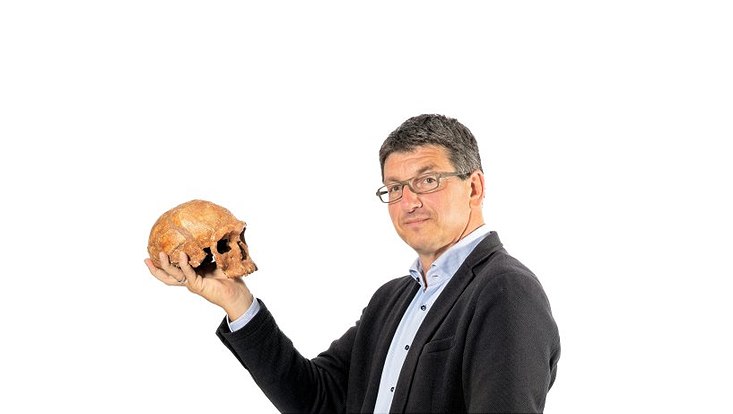

Foto: Marcelo Hernandez / Hamburger Abendblatt

Prof. Dr. Matthias Glaubrecht zeigt die Nachbildung des ältesten bekannten Homo Sapiens – immerhin 300.000 Jahre alt. Das Original wurde in Marokko gefunden.

Darwins Theorie über die Entstehung der Arten gehört längst zum Standard wissenschaftlicher Forschung. Professor Dr. Matthias Glaubrecht ist Evolutionsbiologe an der Universität Hamburg und denkt in Zeiträumen von Hunderttausenden von Jahren und ahnt, wohin die Reise der Menschheit gehen könnte. Besonders kritisch wird es im Jahr 2100.

Stimmt es wirklich, dass Blondinen aussterben?

Matthias Glaubrecht: Hoffentlich nicht so bald. Bis zur „Entdeckung“ Amerikas im Jahr 1492 und der ersten Globalisierung haben sich die Populationen des Menschen genetisch getrennt voneinander entwickelt. Was wir seitdem erleben, ist jedoch ein sekundäres Einschmelzen genetischer Unterschiede.

Wie geht das denn?

Glaubrecht: Es entsteht durch die Wanderungsbewegungen auf der Welt ein Gen-Mix. Wenn sich blonde Schwedinnen mit dunkelhäutigen Afrikanern einlassen, schmelzen die Unterschiede ein. Wir haben dadurch langfristig eine Homogenisierung, gewissermaßen einen genetischen „Einheitsbrei“. Daher stimmt es: Die blonden Menschen werden immer weniger.

Glaubrecht zeigt den Schädel eines Menschen: Die Nachbildung des ältesten bekannten Homo sapiens – immerhin 300.000 Jahre alt. Das Original wurde in Marokko gefunden. Dieser Fund ist 100.000 Jahre älter als die bisher frühesten Funde in Ostafrika.

Glaubrecht: Dieser frühe Mensch verfügte über ein Mosaik von modernen und archaischen Merkmalen. Er hat bereits einen flachen Gesichtsschädel wie wir. Sein Kopf aber war noch länglich oval, nicht wie bei uns hinten kugelförmig geformt.

Und wie groß war die Masse des Gehirns?

Glaubrecht: Er hat deutlich weniger Gehirn gehabt. Aber vorn sah er aus wie ein moderner Mensch. Wenn Sie ihn in der U-Bahn sehen würden, könnten Sie ihn von den anderen Menschen nicht unterscheiden. Nur wenn er sich aber umgedreht hätte, wäre er als ein archaischer Mensch zu erkennen gewesen.

Wie konnte das Gehirn beim Homo sapiens wachsen?

Glaubrecht: Es hat offenbar bereits sehr früh einen großen Selektionsdruck auf ein größeres Gehirn gegeben. Dafür könnte das Sozialleben verantwortlich gewesen sein.

Die Kultur hat dazu beigetragen, dass das Gehirn wächst?

Glaubrecht: Ja. Es ist ein energiezehrendes Organ und verbraucht immerhin ein Viertel unseres Energieumsatzes. Mit eiweißreicher Nahrung wie dem Jagen von Gazellen konnte sich das gut entwickeln. Die Auslöser für das Gehirnwachstum waren sicher der Selektionsdruck auf Werkzeuggebrauch und soziales Interagieren. Vermutlich ist das Gehirn des Homo sapiens für unsere komplexen sozialen Interaktionen entstanden.

Schrumpft durch die Digitalisierung unser Gehirn?

Glaubrecht: Der wichtigste Faktor der Evolution ist der Zeitfaktor. Den unterschätzen wir, wenn wir über die Bedeutung der Digitalisierung sprechen. Vor etwa zehn Millionen Jahren begannen die ersten Frühmenschenformen sich von den Menschenaffen zu trennen. Auf den Zeitraum eines Jahres mit 365 Tagen umgerechnet beträgt die 6000 Jahre Kulturgeschichte des Menschen gerade mal eine Minute. Für die 300.000 Jahre des Homo sapiens haben wir mehrere Minuten. Die Digitalisierung ist daher nur ein Bruchteil von Sekunden.

Was ist eigentlich Evolution?

Glaubrecht: Im 19. Jahrhundert hat man nicht von Evolution (sich entwickeln), sondern von Transformation (Verwandlung) gesprochen. Charles Darwins brillante Idee war nicht, dass Arten sich verändern. Das hat bereits Jean-Baptiste de Lamarck erkannt. Doch Darwin hat als Erster den Mechanismus benannt – nämlich den Sensenmann, die natürliche Selektion. Diese Auslese durch die Umwelt geschieht auf der Grundlage von Variation, also der zufälligen genetischen Mutation.

Wer am besten angepasst ist, überlebt.

Glaubrecht: Darwin hat aber nicht nur die natürliche Auslese, sondern auch die sexuelle Selektion entdeckt. Die Damenwahl, die Wahl der Weibchen, spielt also ebenfalls eine entscheidende Rolle.

Die Weibchen haben die finale Entscheidung bei der Partnerwahl?

Glaubrecht: Ja, sie entscheiden über den Fortpflanzungspartner. Dazu kommt noch der Faktor der Isolation. Evolution geschieht am schnellsten in einer kleinen, abgesonderten Gruppe; nicht in einer riesigen Population, wie heute die globalisierte Menschheit.

Wohin steuert die Evolution beim Menschen?

Glaubrecht: Wir Menschen werden künftig keine neue Art herausbilden, weil wir uns durch die Globalisierung durchmischen. Dadurch werden zufällig entstehende Mutationen und eventuell vorteilhafte genetische Änderungen immer wieder in der Masse eingeschmolzen. Neues kann so nur sehr schwer entstehen.

In welchen Zeiträumen geschieht Evolution?

Glaubrecht: Was wir hier als Schädel aus Marokko sehen, ist ein Wimpernschlag der Evolution. Die Evolution des modernen Menschen mit seiner Kultur hat sich in 300.000 Jahren abgespielt. Aber was wir physiologisch sind, oder auch unser aufrechter Gang, ist sieben Millionen Jahre alt. Unsere Rückenschmerzen sind in dieser Zeit entstanden. Ein Großteil unserer körperlichen Ausstattung ist 30 bis 50 Millionen Jahre alt, damals waren wir baumkletternde Affen. Unsere Augen, die nach vorne räumlich sehen, sind in dieser Zeit entstanden.

Sind wir als biologische Wesen eigentlich für die technisierte Welt gemacht?

Glaubrecht: Heute ist die natürliche Selektion praktisch ausgeschlossen. Daher kommt heute sozusagen jeder durch.

Wieso?

Glaubrecht: Zum Beispiel durch verbesserte medizinische Versorgung, weniger Gewalt – selbst wenn uns das kaum so vorkommt – und eine bessere Ernährung. Unsere Laktose-Toleranz hat sich erst mit der Viehhaltung vor 6000 Jahren herausgebildet. Wir haben gelernt, die Milch anderer Säugetierarten zu trinken, was vielen ebenfalls beim Überleben hilft.

Sind Schöpfungsglaube und Evolution vermittelbar?

Glaubrecht: Naturwissenschaftler entwickeln ihre Theorien ohne eine Grundannahme. Religion macht dagegen eine Grundannahme: Sie geht von der Existenz Gottes aus und macht ein Glaubensbekenntnis. Es sind zwei getrennte Hochzeiten, auf denen man nicht gleichzeitig tanzen kann. Das Faszinierende an Darwins Theorie: Sie ist seit 150 Jahren nicht widerlegt.

Vor 12.000 Jahren prägten Gletscher das Stellmoorer und Ahrensburger Tunneltal. Dort lebten Rentierjäger. Waren das andere Menschen als wir?

Glaubrecht: Was der Ahrensburger Alfred Rust ausgegraben hat, zeigt, dass wir uns in dieser Zeit nicht wesentlich verändert haben. Wir haben noch immer ähnliche Verhaltensweisen und Vorlieben. Evolution gab es allenfalls in kleineren Veränderungen, etwa bei der Körpergröße. Aber die Rentierjäger der letzten Eiszeit waren nicht weniger intelligent als wir. Wenn wir ihnen ein Sakko anziehen würden, wären keine Unterschiede erkennbar.

Ein großer Anpassungsdruck auf die Menschheit geht vom Klimawandel aus. Wie werden wir uns weiter entwickeln?

Glaubrecht: Seit frühester Vergangenheit waren Menschen absolut abhängig von Klimaereignissen; ohne sie gäbe es uns gar nicht. Die damit verbundene Flexibilität ist seitdem ein menschentypisches Merkmal. Doch unsere künftige Evolution verläuft nicht mehr auf der körperlichen und genetischen Ebene. Wir entwickeln keine Flügel, sondern Flugzeuge.

Die Digitalisierung und künstliche Intelligenz dürften dabei helfen ...

Glaubrecht: Das wird derzeit völlig überbewertet. Wir fokussieren dabei nicht auf die wirklichen Dinge der Menschheitsevolution. Ein noch größeres Problem als die befürchteten zwei Grad Erderwärmung sind die elf Milliarden Menschen, die nach UN-Berechnungen im Jahr 2100 auf diesem Planeten leben werden. Derzeit sind es 7,6 Milliarden, im Jahr 2050 9,6 Milliarden Menschen. Wir ignorieren, dass wir gleichsam in einem Auto sitzen, das mit großer Geschwindigkeit auf einen Baum zurast, während wir darüber reden, welche Musik wir dabei im Radio hören.

Und setzen auf den technischen Fortschritt.

Glaubrecht: Wir haben den Blick für die Realität verloren, weil wir meinen, in unserer künstlich geschaffenen Umwelt könnten wir überleben. Wir sind aber von der Natur abhängig. Sie versorgt uns mit Nahrung, mit Wasser, mit Medikamenten. Überall auf der Welt sind wir von einem halben Dutzend Süßgräsern und anderen Nahrungspflanzen abhängig. Dadurch sind wir aber sehr anfällig für Krankheiten und Seuchen.

Was bedeuten elf Milliarden Menschen aus evolutionsbiologischer Sicht?

Glaubrecht: Es sind zu viele. Wir haben aus dieser Perspektive zwei Probleme, was die Zukunft der Menschen betrifft: Wir sind zu wenige unterschiedliche Menschen-Populationen, aber zu viele Menschen. Wir sind nur noch eine Art, der strahlende Sieger und die einzigen Überlebenden eines Evolutionsprozesses und der Eliminierung anderer nächstverwandter Arten. Einst haben sich in Afrika gleichzeitig mehrere Menschen-Arten getummelt. Doch wo immer der Homo sapiens nach seinem Auszug aus Afrika auf der Erde hinkam, sind andere Formen – der Neandertaler in Europa, der Denisova-Mensch in Asien, der Homo foresiensis in Indonesien – in kürzester Zeit verschwunden. Ohne Artenvielfalt aber sind wir am Ende der Evolution.

Das vollständige Interview lesen Sie im Hamburger Abendblatt:

Interview als Podcast

Das Interview können Sie auch als Podcast des Hamburger Abendblatts auf Soundcloud anhören:

Kontakt

Abt. 2: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Mittelweg 177

20148 Hamburg

Tel.: +49 40 42838-2968

Fax: +49 40 42838-2449

E-Mail: medien"AT"uni-hamburg.de