Die großen Fragen des LebensFrage 99: Welche Macht haben Vorurteile?Auszug aus dem Interview im Hamburger Abendblatt

4. Februar 2020, von Digitale Kommunikation und Design

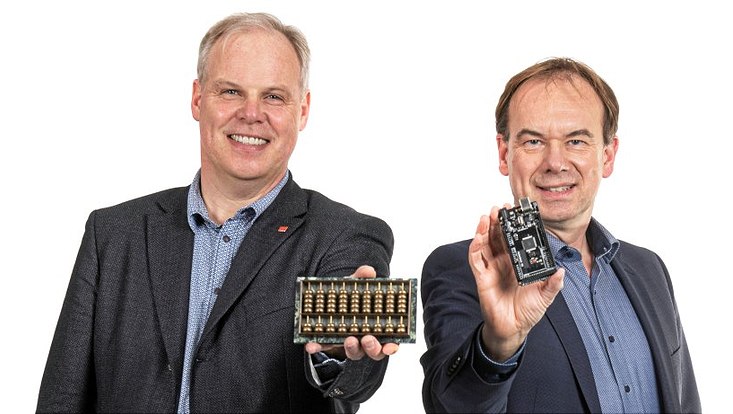

Foto: Roland Magunia / Funke Foto Services

Prof. Dr. Miriam Rürup (l.) und Prof. Dr. Juliane Degner haben ein Buch mit jüdischen Märchen, einen Thora-Zeiger und eine Lupe mitgebracht.

Einzelkinder sind verzogen, Friseurinnen blond, Homosexuelle krank, Fußballspieler doof, Ausländer kriminell. Krass, nicht? Und doch als Vorurteile nicht totzukriegen. Warum das so ist und was jeder Einzelne tun kann – darüber diskutieren Sozialpsychologin Prof. Dr. Juliane Degner und die Historikerin Prof. Dr. Miriam Rürup, Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden.

Hamburger Abendblatt: Haben Sie selbst Vorurteile, über die Sie sich bewusst sind?

Prof. Dr. Miriam Rürup: (lacht) Der Klassiker als Einstiegsfrage. Eigentlich ist es ja so: In dem Moment, in dem ich mir über das Vorurteil bewusst bin, ist es ja schon kein Vorurteil mehr, weil ich dann beginne zu reflektieren, ob ich wirklich einen Grund habe für diese Pauschalfeststellung. Insofern würde ich als normaler Mensch sagen: Natürlich habe ich keine Vorurteile. Tatsächlich dürfte ich aber von morgens bis abends mit unterschiedlichen Vorurteilen durchs Leben gehen.

Prof. Dr. Juliane Degner: Ich wollte schon sagen: Das stimmt so nicht. (beide lachen) Natürlich habe ich Vorurteile. Das ist aus psychologischer Sicht total normal. Ob wir sie haben wollen oder ob wir sie nicht haben wollen – wir haben sie. Solange es in einer Gesellschaft soziale Gruppen gibt und soziale Kategorien, werden unsere Gehirne die Informationen immer nutzen. Wie wir damit umgehen, ist aber eine ganz andere Frage.

Und über welches Vorurteil, das Sie haben, sind Sie sich bewusst?

Degner: Oh, das sind sehr viele. (lacht)

Können Sie ein Beispiel nennen?

Degner: Als Vorurteilsforscherin das nicht zu wissen, wäre komisch. Ich habe sowohl die klassischen Vorurteile zum Beispiel über die Kompetenzen von Frauen und Männern und dann auch ganz spezifische, zum Beispiel das der Niederländer. (lacht, hält inne)

Warum werden wir ein Vorurteil nicht mehr los, das sich einmal festgesetzt hat? Oder ist die These schon ein Vorurteil?

Rürup: Vorurteile verändern sich tatsächlich über einen sehr langen Lauf der Zeit. Und warum man sie nicht so leicht loswird? Weil sie uns das Leben einfacher machen. Es ist einfacher, eine Welt binär zu sehen, in der es Freund und Feind gibt, ein Innen und ein Außen. Und es ist wesentlich komplizierter, wenn man alles hinterfragt. Trotzdem ist das Leben schöner, wenn wir versuchen, uns der Vorurteile zu entledigen.

Degner: Aber selbst, wenn wir Vorurteile hinterfragen, sind wir nicht besonders gut darin, sie abzulegen. Also angenommen, ich komme zu Ihnen und habe ein negatives Stereotyp über Journalisten: immer schlecht informiert…Sie können sich alles Negative ja vorstellen. Die Erwartung, mit der ich dann in dieses Gespräch gehe, wird dafür sorgen, dass ich sehr leicht Bestätigung finde. Ich bin also darauf vorbereitet, Verhalten zu sehen, das zu meinen Erwartungen passt. Ich kann sogar Verhalten, das nichts mit meinem Vorurteil zu tun hat, so interpretieren. Und dann sehe ich mein Vorurteil als bestätigt, ohne zu merken, dass ich selbst für diese Bestätigung gesorgt habe. Oft kommen wir auch zu Aussagen wie „Ich weiß, Sie sind ja nicht alle so, aber…“ Einzelfälle werden als Ausnahme von der Regel raus aus der Gruppe interpretiert, sodass das Stereotyp immer noch passt.

Kann man etwas tun, um vorurteilsfreier zu leben?

Rürup: Vorurteile werden erst dann zum Problem, wenn sie unser Handeln bestimmen. Dass wir ein Vorurteil haben, das uns die Welt erklärt und einfacher macht, können wir gar nicht ganz ablegen. Problematisch wird es, wenn wir aus einer Aussage wie Journalisten sind schlecht informiert ableiten, nie wieder mit Journalisten zu sprechen. Oder ein anderes Beispiel: Problematisch wird es, wenn man aus einer Statistik zur Ausländerdelinquenz pauschal ableitet: „Alle Ausländer sind kriminell." Als Nächstes käme dann die Handlung, Ausländern grundsätzlich nicht mehr zu vertrauen. Dann würde man ihnen beispielsweise keine verantwortungsvollen Posten geben. Damit hätte sich aus dem Vorurteil eine Handlung abgeleitet, die Menschen zurücksetzt und benachteiligt.

Degner: Als Gesellschaft können wir Regeln, Normen und Strukturen schaffen, die Chancenungleichbehandlung verhindern. Wenn wir so wegkommen von der vorurteilsbeladenen Entscheidung des Individuums, sind wir einen Schritt weiter.

Ich versuche das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Unternehmen gehen dazu über, Bewerbungsunterlagen zu anonymisieren, um zum Beispiel Bewerber mit Migrationshintergrund nicht zu diskriminieren.

Degner: Genau. Immer dann, wenn ich weiß, dass das Wissen um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu Chancenungleichheit führen kann, muss ich schauen, wie ich dieses Wissen reduzieren kann. Studien zeigen, dass Gruppen, die sonst unterrepräsentiert sind, zum Beispiel ältere Menschen auf dem Arbeitsmarkt, Frauen oder Personen mit ausländisch klingenden Namen, deutlich bessere Chancen haben, zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Denn offensichtlich wirken dann ihre Kompetenzen stärker als ihre Identität. Das Verfahren trifft aber oft auf Widerspruch bei Personalern. Starre Regeln zu definieren, würde hier zu Widerstand führen. Man muss also schauen, dass man das Vorhaben gut vermittelt. Langfristig wäre das auf jeden Fall ein Vorteil für den Arbeitsmarkt und für die Unternehmen.

Gibt es weitere Beispiele für Regeln und Gesetze, die Ihre These untermauern?

Degner: Ja, klar. Ein Klassiker, der in der Psychologie oft zitiert wird, stammt aus einer ganz anderen Domäne: aus dem Bereich der Musikorchester. Frauen waren in Orchestern immer deutlich unterrepräsentiert. Man hat sich herausgeredet, dass man in Vorstellungsrunden nur auf Fähigkeiten achtet, nicht aber auf das Geschlecht und dass Frauen dann wohl einfach die weniger exzellenten Musikerinnen sein müssten. Dann hat man Bewerber und Bewerberinnen hinter einem Vorhang spielen lassen. So hat die Jury gehört ohne zu sehen, wer spielt. Und auf einmal wurden deutlich mehr Frauen eingestellt. Das Beispiel steht für ganz viele Bereiche – zum Beispiel Mann/Frau, Ossi/Wessi ...

Rürup: Wobei es auch Umgehungsmöglichkeiten gibt, selbst wenn rechtliche Rahmenbedingungen es anders vorschreiben. So gab es den sogenannten „Bäder-Antisemitismus“ in der Weimarer Republik und im Kaiserreich. Als Juden selbstverständlich in jedem Hotel an Ost- oder Nordseeküste unterkommen konnten – theoretisch. Es gab kein Gesetz, das Juden ausschloss, anders als im Nationalsozialismus. Aber Praxis war, dass, wenn Juden sich im besten Haus eintragen wollten, alle Zimmer bereits vergeben waren. Wenn man also Gruppen hat, die mit Vorurteilen handeln wollen, um eine andere Gruppe explizit auszuschließen wie aus antisemitischen Gründen die Juden, dann werden es auch Gesetze nicht regeln können, weil sich die soziale Praxis immer den Weg bahnt.

Ist es so, dass das Gehirn Fremde automatisch in eine Schublade steckt? Dass Hautfarbe, Kleidung oder Auftreten ausschlaggebend sind, wenn wir in Windeseile entscheiden über einen Fremden? Wirkt er oder sie intelligent? Sympathisch? Vertrauenswürdig?

Degner: Ja und nein. Das eine ist, dass wir darauf vorbereitet sind, Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu mögen. Das macht uns den Alltag leichter. Wir nennen das „Eigengruppenpräferenz“. Ob sich daraus automatisch eine negative Einstellung gegenüber Leuten entwickelt, die nicht zu meiner Gruppe gehören, wurde früher angenommen, ist aber alles andere als selbstverständlich. Um andere wirklich abzulehnen, dazu brauchen wir mehr. Zum Beispiel das Gefühl der Bedrohung.

Rürup: Viele vermeintliche Bedrohungen existieren gar nicht, sondern basieren auf Bildern.

Degner: Das ist ganz wichtig. Es geht um wahrgenommene Bedrohungen, nicht um reale.

Rürup: Es gibt diffuse Bedrohungsszenarien, die sich nicht real fundieren lassen. Und wenn doch, fühlt man sich natürlich bestätigt. Daraus erst leitet sich die Gruppenablehnung ab. Nehmen wir die antiislamische Einstellung. Die hat nach den Anschlägen von New York (9/11) zugenommen. Das hat aber keine Grundlage im realen Islam, sondern in der politisch-islamistischen Instrumentalisierung des Islam.

Degner: Natürlich reagieren wir auch auf echte Bedrohung. Aber die ist sehr selten.

Das vollständige Interview lesen Sie im Hamburger Abendblatt:

zum Interview: Welche Macht haben Vorurteile?

Prof. Dr. Juliane Degner ist Professorin für Sozialpsychologie an der Uni Hamburg. Sie forscht zum Thema Stereotype sowie Vorurteile und wie diese unser Verhalten beeinflussen. Sie hat in Berlin studiert, in Jena, Saarbrücken und Amsterdam geforscht und gelehrt.

Prof. Dr. Miriam Rürup ist die Direktorin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden an der Universität Hamburg. Sie hat Geschichte, Soziologie und Europäische Ethnologie in Göttingen, Tel Aviv und Berlin studiert und wurde im Jahr 2006 an der TU Berlin promoviert.

Kontakt

Abt. 2: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Mittelweg 177

20148 Hamburg

Tel.: +49 40 42838-2968

Fax: +49 40 42838-2449

E-Mail: medien"AT"uni-hamburg.de