Die großen Fragen des LebensFrage 67: Werden Menschen immer schlauer?Auszug aus dem Interview im Hamburger Abendblatt

11. Juni 2019, von Online-Dienste

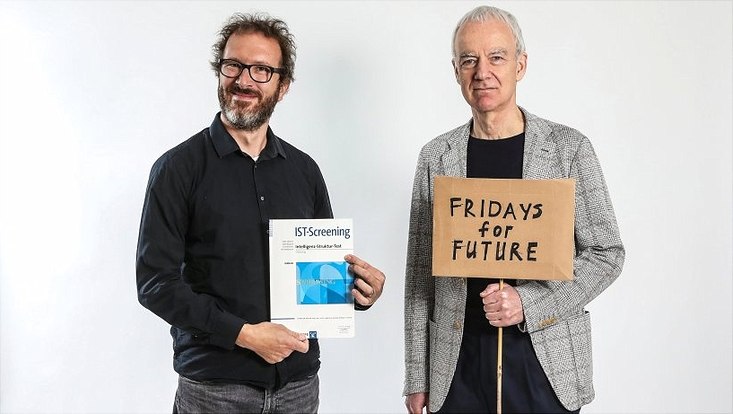

Foto: Michael Rauhe / HA

Prof. Jan Wacker (l.) mit einem Intelligenztest, Prof. Hans-Christoph Koller mit einem Protestschild. Beide forschen und lehren an der Universität Hamburg.

Ist Intelligenz angeboren oder entsteht sie durch Umwelt und Bildung? Welche Rolle spielt frühkindliche Förderung? Der Psychologe Prof. Jan Wacker und der Erziehungswissenschaftler Prof. Hans-Christoph Koller geben Antworten und erklären auch, warum man vom Intelligenzquotienten auf die Lebensdauer schließen kann.

Sind Menschen im Verlauf der vergangenen 100 Jahre immer schlauer geworden?

Prof. Jan Wacker: Wenn man von Intelligenz spricht, dann messen wir diese in der Regel mit den Intelligenztests, die in der Psychologie vor etwa 100 Jahren entwickelt wurden. In diesen Tests lassen sich tatsächlich Zuwächse an Intelligenz ablesen – pro Jahrzehnt etwa zwei bis vier IQ-Punkte. Die Entwicklung ist einigermaßen kontinuierlich, es gibt aber einige Schwankungen: In Kriegsjahren waren die Anstiege nicht so hoch. Aber noch mal: Es ist nicht sicher, dass dies tatsächlich Zuwächse der Intelligenz sind; es handelt sich um bessere Ergebnisse bei den Intelligenztests.

In 100 Jahren ist die getestete Intelligenz also um 20 bis 40 IQ-Punkte gestiegen?

Wacker: An dieser Größenordnung sieht man schon, dass das kein reiner Zuwachs an Intelligenz sein kann, denn der Anstieg entspricht in etwa dem Unterschied zwischen einem durchschnittlich intelligentem Menschen und einem Hochbegabten. Demnach wären wir alle im Vergleich zum Menschen vor 100 Jahren hochbegabt. Das ist unplausibel. Wahrscheinlich hängt dieser Anstieg also unter anderem mit einem geübteren Umgang mit Intelligenztests zusammen.

Aber nicht nur, oder? Was sind die Gründe für wachsende Intelligenz?

Wacker: Zum Teil sind das vermutlich auch echte Intelligenzgewinne. Das ist ein weltweiter Trend. Plausibel ist, dass Umweltfaktoren dafür mitverantwortlich sind, eine bessere Bildung und eine hochwertigere Ernährung. Der Rückgang von Umweltgiften wie Blei in Wasserrohren trägt wahrscheinlich dazu bei. Genetische Veränderungen, da ist man sich mittlerweile sicher, spielen höchstens eine ganz untergeordnete Rolle.

Prof. Hans-Christoph Koller: Gibt es nicht Hinweise, wonach der Anstieg der Intelligenz in den vergangenen zehn bis 15 Jahren gebremst sei?

Wacker: Es gibt einige Berichte insbesondere aus Ländern wie Norwegen, dass dies der Fall sei. Dort ist gut abgesichert, dass die Intelligenztestleistungen leicht sinken. Aber dies ist kein weltweites Phänomen; bisher gibt es lediglich einzelne Studien in wenigen Ländern, die das zeigen. Gut abgesicherte Daten legen nahe, dass es auch in den Nullerjahren einen Trend nach oben gibt.

Koller: Da stellen sich für mich die Frage: Reicht der gemessene Zuwachs aus und erfolgt er schnell genug, damit der Mensch in der Lage ist, mit den immer komplexeren Problemen, die die Menschheit in den vergangenen 100 Jahren produziert hat, umzugehen? Ich denke an den Klimawandel, das Zerstörungspotenzial von Nuklearwaffen oder die wachsende soziale Ungleichheit.

Eine heikle Frage: Sind Männer und Frauen eigentlich gleich intelligent?

Wacker: Es gibt keine Hinweise für große Unterscheide im kognitiven Bereich zwischen den Geschlechtern. Die größte Diskrepanz besteht im räumlichen Denken, da haben die Männer in den Tests typischerweise etwas höhere Werte. Bei Tests der allgemeinen Intelligenz sind die Unterschiede in den Mittelwerten sehr gering, auch wenn die Männer im Durchschnitt einen minimalen Vorteil haben. Aber die Varianz ist bei ihnen größer: Es gibt mehr Männer als Frauen mit sehr hohen Werten und mehr Männer als Frauen mit sehr niedrigen Werten.

Ist steigende Intelligenz auch dafür verantwortlich, dass immer mehr junge Leute Abitur machen?

Koller: Das mag ein Faktor sein. Aber umgekehrt trägt auch schulische Bildung zur Intelligenz bei. Und heute kommen eben auch mehr junge Leute in den Genuss höherer Bildung.

Wacker: Das bestätigen auch gute Studien aus dem Grundschulbereich in Deutschland. Sie zeigen: Wenn man Kinder an ihrem zehnten Geburtstag testet, waren sie ja unterschiedlich lange in der vierten Klasse. Jeder Monat an schulischer Bildung bringt einen Zuwachs bei den Intelligenztests um 0,8 IQ-Punkte.

Wie wichtig ist frühkindliche Bildung für die Ausbildung von Intelligenz? Also überspitzt gesagt Mozart für Neugeborene?

Wacker: Zumindest was die Beschallung mit Mozart angeht, weiß man inzwischen, dass das überhaupt nichts bringt. Es ist sicherlich entscheidend für eine normale Intelligenzentwicklung, dass Kinder nicht vernachlässigt werden. Insgesamt tragen allerdings Umweltunterschiede zwischen den Familien für sich genommen offenbar relativ wenig zu Intelligenzunterschieden bei. Zwar bieten sehr kluge Eltern ihren Kindern oft besondere Anregungen und die Intelligenz ihrer Kinder entwickelt sich auch besser. Dieser Zusammenhang hat allerdings vor allem damit zu tun, dass Intelligenz stark erblich ist und intelligentere Eltern im Schnitt allein deshalb auch intelligentere Kinder haben.

Koller: Das mag für die Intelligenz gelten. Bei den Schulleistungen gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen wie Pisa oder Iglu, die bestätigen, dass zum Beispiel frühe Förderung – etwa der Besuch einer Kita – positive Auswirkungen auf den Schulerfolg hat. Sie zeigen auch, dass die soziale Herkunft in Deutschland einen größeren Einfluss auf die Schulleistungen hat als in anderen Ländern.

Wacker: Es ist aber die Frage: Ist das eine Folge oder einfach ein Zusammenhang? Intelligenz und Schulleistung korrelieren ja sehr stark miteinander. Sie haben sehr ähnliche Ergebnisse. Ursprünglich wurden Intelligenztests entwickelt, um Schulleistungen vorherzusagen. Und soziale Herkunft steht ebenfalls mit Intelligenz in Zusammenhang.

Dann würde der Pisa-Test ja nicht überprüfen, wie gut das Schulsystem ist, sondern wie intelligent die Kinder sind.

Wacker: Beides. Für die schulischen Leistungen spielen auch andere Faktoren eine Rolle: Motivation und Arbeitsverhalten etwa und die elterliche Unterstützung. Zudem befördert die Beschulung die Intelligenzentwicklung.

Was ist überhaupt Intelligenz?

Wacker: Die Definitionsfrage ist komplex. Daher sagt man: Intelligenz ist das, was Intelligenztests messen. Mit ihnen kann man vieles vorhersagen – nicht nur die Schulleistung, sondern auch die Gesundheit, das Einkommen und die Lebensdauer eines Menschen.

Ernsthaft? Man kann die Lebensdauer aufgrund des Abschneidens bei Intelligenztests vorhersagen?

Wacker: Für jeden Einzelnen nicht. Aber über die gesamte Population gesehen ist das statistisch nachweisbar. Für das zu erwartende Lebensalter machen 15 IQ-Punkte weniger in etwa so viel aus wie leichtes Rauchen.

Was messen die IQ-Tests eigentlich genau?

Wacker: Schlussfolgerndes Denken ist ein wesentlicher Teil, aber Wissen ist in vielen Intelligenztests auch enthalten.

Koller: Die Tests wurden im Laufe der Zeit sehr verfeinert. Früher war das Abschneiden stark von sprachlichen Fähigkeiten abhängig. Da stellte sich aber die Frage, ob man wirklich die Intelligenz misst oder nicht eben zu einem großen Teil lediglich die Sprachfähigkeiten. Deshalb hat man sich bemüht, grafische Aufgaben beispielsweise zum räumlichen Vorstellungsvermögen einzubeziehen.

Das vollständige Interview lesen Sie im Hamburger Abendblatt:

zum Interview: Werden Menschen immer schlauer?

Kontakt

Abt. 2: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Mittelweg 177

20148 Hamburg

Tel.: +49 40 42838-2968

Fax: +49 40 42838-2449

E-Mail: medien"AT"uni-hamburg.de