Die großen Fragen des LebensFrage 79: Warum empfinden wir Neid?Auszug aus dem Interview im Hamburger Abendblatt

2. September 2019, von Digitale Kommunikation und Design

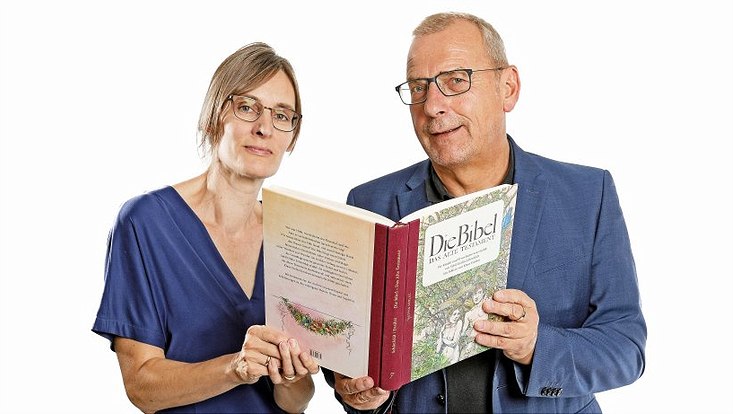

Foto: Marcelo Hernandez / Funke Foto Services

Prof. Dr. Christine Büchner und Prof. Dr. Sighard Neckel haben eine illustrierte Fassung des Alten Testaments zum Gespräch mitgebracht.

Hamburg. Neid, eine der sieben Todsünden der katholischen Kirche, ist ein Gefühl, das jeder kennt. Aber ist Neid nur negativ? Oder auch Ansporn, besser zu werden. Über diese und weitere Fragen sprechen Prof. Dr. Christine Büchner vom Institut für Katholische Theologie und Prof. Dr. Sighard Neckel (Soziologie).

Hamburger Abendblatt: Frau Büchner, wäre die Welt ein besserer Ort ohne Neid?

Christine Büchner: Ja sicher wäre sie das. Im Neuen Testament lautet die Botschaft Jesu, dass jeder so leben sollte, dass es gut ist für ihn – aber auch für alle anderen. Konkurrenz ist also herausgenommen. Wenn wir ein Leben ohne Konkurrenz zueinander führen könnten, wäre das schon toll.

Herr Neckel, hat Ihre Kollegin recht?

Sighard Neckel: Ich weiß nicht, ob die Welt dann ein besserer Ort wäre. Denn das wäre ein irrealer Ort, einer, den es gar nicht geben kann. Wir können dem Neid nicht entgehen, weil er aus dem Vergleich miteinander entsteht. Wir müssen Vergleiche ziehen, wenn wir wissen wollen, wo wir stehen. Und der Maßstab dafür ist immer der andere oder die andere. Wir kennen keine Gesellschaft ohne Neid. Wir können den Neid aber auf eine verträglichere oder auf eine unverträglichere Weise bewältigen.

Wäre die Evolution so weit gekommen ohne Neid?

Büchner: Neid als Motivationsfaktor um besser zu werden? Ich glaube, das lässt sich nicht auf die Evolution übertragen.

Neckel: Es gibt zahlreiche Gefühle, die wir als problematisch empfinden, die aber zur evolutionären Entwicklung des Menschen dazugehören. Siegmund Freud hat das etwa so formuliert: Der Urgrund der Gerechtigkeitsforderung liegt eigentlich im Neid. Die Gerechtigkeitsforderung ist laut Freud die Bedingung, unter der wir vom Neid absehen können. Ich bin am ehesten dazu bereit, mein Selbstinteresse einzuschränken, wenn ich weiß, dass auch andere ihre eigenen Interessen nicht vollkommen und vollständig durchsetzen. Der Neid ist ein problematischer, emotionaler Antrieb in uns, er kann aber auch den Kern dessen bilden, was wir als wertvoll empfinden.

Büchner: Das ist ein guter Hinweis. Neid ist natürlich nicht nur negativ, er hat eine gewisse Ambivalenz. Ich kann Neid als berechtigtes Gefühl empfinden, weil damit konstatiert wird, dass es eine ungerechte Verteilung gibt. Würde der Neid komplett zurückgenommen, könnte es bedeuten, dass ich mich mit allem, so wie es ist, zufriedengeben würde. In der Geschichte der Kirche galten ja lange Zeit vor allem Demut und Gehorsam als Tugenden. Sie tragen dazu bei, auch Unrechtsverhältnisse zu akzeptieren, statt gegen sie aufzubegehren. Neid kann dagegen durchaus zum wirksamen Antrieb für Widerstand werden, also dazu führen, gegen ungerechte Macht- und Verteilungsverhältnisse anzugehen.

Neid kann auch positiver Antrieb und Stimulans sein, mehr zu erreichen. Ich empfinde Neid auf einen tollen Sportler oder einen tollen Gitarristen, und er animiert mich, besser zu werden. Das ist doch nicht negativ.

Büchner: Ich weiß nicht, ob ich das als Neid bezeichnen würde. Mit Neid verbinden wir Missgunst: Ich missgönne dem anderen, so kreativ, musikalisch oder sportlich zu sein.

Neckel: In Neid stecken verschiedene Bedeutungen: Neid, Eifersucht, Missgunst. Was wir häufig mit Neid verbinden, ist die Missgunst. Ich beneide also nicht nur das Können des anderen, sondern ich wünsche mir dann, dass die andere Person ihren Vorzug verliert. Das ist das Giftige, das Destruktive des Neides. Wenn ich einen Menschen aber um eine bestimmte Eigenschaft beneide, sie ihm aber nicht missgönne, dann kann dieser Neid ein Ausdruck von Bewunderung und Wertschätzung sein.

Büchner: Im Lucas-Evangelium gibt es das schöne Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die alle nacheinander anfangen, dadurch deutlich unterschiedlich lange arbeiten aber am Ende alle das Gleiche verdienen. Die, die früh begonnen haben zu arbeiten, regen sich unglaublich darüber auf. Das heißt, sie missgönnen denjenigen, die deutlich weniger gearbeitet haben, den gleichen Verdienst. Das Gleichnis besagt aber, dass es gerecht ist, so wie es geschieht. Denn alle bekommen, was sie zum Leben brauchen und die Ersteren bekommen genau das, was sie ausgehandelt haben.

Aber ist es nicht ungerecht, wenn ich morgens beginne zu arbeiten und den gleichen Lohn erhalte wie derjenige, der nachmittags dazukommt?

Büchner: Es kann unserem Gerechtigkeitsempfinden widersprechen. Leben ohne Neid ist sicher eine Utopie. Wenn ich aber jemandem dessen Erfolg total gönnen kann, wenn ich mich mit ihm freue, dann wird in diesem Moment auch ein bisschen die Endlichkeit überwunden. Neid kommt ja auch daher, dass wir nie erfüllt sind, von dem was wir haben.

Wodurch entsteht Neid? Spielen genetische Gründe eine Rolle oder ein bestimmtes Hormon, eine Steuerung im Hirn? Wird Neid in der Erziehung vermittelt, in der Schule oder im Job „antrainiert“?

Neckel: Neid entsteht aus dem Leben in Gruppen. Ich vergleiche meine eigene Lage mit der anderer Menschen. Dieser Vergleich ist für mich notwendig, und ich möchte ihn auch ziehen, um zu wissen, wo ich stehe. Neid kommt immer dann auf, wenn ein Gefühl des ,Wenigerseins‘ entsteht. Aber Neid können wir in ein vernünftiges Streben nach Ausgleich und Gerechtigkeit überführen.

Büchner: Der Mensch ist keine für sich abgeschlossene Größe. Er ist stattdessen in seinem Leben verwiesen auf andere. Die frühchristlichen Mönche haben sich, um ihre Gefühle zu besänftigen und um negative Emotionen durch Vergleiche in der Gemeinschaft zu vermeiden, in die Wüste zurückgezogen.

Neckel: Es ist wie bei Kain und Abel. Geschieht etwas Negatives, wird eine Hoffnung zerstört, dann strebt man danach, eine Ursache zu identifizieren und sie einem gegnerischen Streben zuzuschreiben. Man sucht die Schuld also bei anderen. Wem soll Kain die Verantwortung zuschreiben, wenn er von Gott keine Antwort erhält? Da liegt es nahe zu denken, dass die Schuld bei Abel liegt, der sein Opfer erbracht hätte, um Kain zu schaden. Das ist die Urszene des Neides. Wir brauchen Erklärungen für Schicksalsschläge, Enttäuschungen und zerbrechende Hoffnungen in unserem Leben.

Es gibt den feindselig-schädigenden Neid, mit der Gefahr, den Beneideten schlecht zu machen. Es gibt aber auch den Neid, der den Neidenden selbst krank macht, der ihn lähmt oder depressiv werden lässt. Lässt sich sagen, welches Phänomen eher auftritt?

Neckel: In der Philosophie ist der Neid eine moralische Selbstvergiftung. Der Neider vergiftet seine eigene Seele, weil er nicht nach dem eigenen Glück strebt, sondern nach dem Unglück des anderen. Das bedeutet aus gesellschaftlich-soziologischer Sicht aber nicht, dass Neid immer ein verwerfliches Gefühl ist. Schon Aristoteles hat geschrieben, dass hinter Neid auch ein gerechter Unwille stecken kann, wenn die Verteilung von Gütern oder Glück einseitig und die Benachteiligung ganz offensichtlich ist.

Büchner: In der mittelalterlichen Philosophie, zum Beispiel bei Hildegard von Bingen, werden Neider beschrieben als Menschen, die den Bezug zum Leben als Ganzes verloren haben. Diese Menschen hätten nur sich selbst im Blick. Eine solche Person zerstört die eigenen Lebensmöglichkeiten, aber sie bringt auch das gesamte harmonische Gleichgewicht aus der Ordnung.

Was hat denn feindselig-schädigender Neid mit dem Hass zu tun, den wir in den sogenannten sozialen Medien täglich erleben?

Neckel: Soziale Medien operieren als Kampf um Aufmerksamkeit. Sie geben in Form von Likes, Followern oder Freunden permanente Daten der Vergleichbarkeit aus. Insofern sind die sozialen Medien eine einzige Neidmaschine, sie tragen – neben manchen positiven Effekten, die sie auch haben – auch zur Vergiftung der öffentlichen Atmosphäre bei.

Büchner: Menschen erheben sich dort, weil sie das Gefühl haben, zu kurz gekommen zu sein. Aber dieser Neid ist oft unberechtigt, denn meist liegt nur das Gefühl vor, zu kurz gekommen zu sein.

Das vollständige Interview lesen Sie im Hamburger Abendblatt:

zum Interview: Warum empfinden wir Neid?

Prof. Dr. Christine Büchner ist Leiterin des Instituts für Katholische Theologie und Stellvertretende Direktorin der Akademie der Weltreligionen an der Universität Hamburg. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf dem Zusammenhang von Theologie und Spiritualität.

Prof. Dr. Sighard Neckel ist Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg und hat sich in zahlreichen Büchern und Aufsätzen mit dem menschlichen Gefühlsleben befasst.

Kontakt

Abt. 2: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Mittelweg 177

20148 Hamburg

Tel.: +49 40 42838-2968

Fax: +49 40 42838-2449

E-Mail: medien"AT"uni-hamburg.de